- HOME/

- 中谷財団事業紹介 /

- 科学教育振興助成トップ /

- 【科学教育振興助成】事例紹介

科学教育振興助成事例紹介

科学教育振興助成事業の取り組みとして、「日経サイエンス」に掲載された事例をご紹介いたします。

-

科学教育

高校生による星食観測連携を推進

宮崎県立宮崎北高等学校

小惑星が遠方の恒星を横切る際に起きる星食(掩蔽/えんぺい)現象は、できるだけ多地点で観測することによって小惑星の大きさや断面形状を知ることができる。そのため、近年では小惑星探査を計画するJAXAなどがアマチュア天文家に星食観測の協力を依頼する例も多い。

-

科学教育

酪酸菌が豊富なスーパーぬか漬けの開発

順天中学校・高等学校

東京都北区に位置する順天中学校・高等学校の理数探究授業では、高校1、2年生が各班に分かれて研究活動を行っている。なかでも2023年秋に始動した「ぬか漬け班」は、2024年度中谷財団成果発表会での敢闘賞のほか、各地の研究発表会で受賞実績をあげてきた。

-

科学教育

畜産飼料の自給率向上を目指す

北海道更別農業高等学校

日本最大級の畑作・畜産地帯である十勝平野に位置する北海道更別農業高等学校では、課題研究として学校農場で飼料用トウモロコシの栽培研究を行っている。

-

科学教育

やりたいことがあふれ出る学び

翔英学園米子北斗中学校・高等学校

鳥取県北西部に位置する米子北斗中学校・高等学校では、中学1年の授業で「シネコポータル」とよばれる人工的な小規模生態系を用いた環境学習を行っている。学園の中ノ森寿昭理事長が「中学1年生が生物多様性を学ぶには最適」として2022年度に導入したものだ。

-

科学教育

発展的継承を続ける在来種保全研究

岐阜県立大垣北高等学校

2023年8月、岐阜県立大垣北高等学校の自然科学部オオサンショウウオ班は、下呂市菅田川で県内初事例となる在来種と外来種との交雑個体を発見した。新聞でも報じられた快挙だが、それだけでは終わらなかった。

-

科学教育

沖縄特有の課題を解決する

沖縄県立球陽中学校

養殖排水を栄養分として水耕栽培に利用する循環型養殖農法の研究を行っている沖縄県立球陽中学校サイエンス部のアクアポニックスチームは、2024年12月に実施された中谷財団成果発表会において、参加者相互の投票で選ぶベストセレクト賞を受賞した。

-

科学教育

中高一貫校ならではの研究体制

茨城県立土浦第一高等学校・附属中学校

2021年度に附属中学校が新設された茨城県立土浦第一高等学校・附属中学校の科学部では、野菜のアイスプラントを用いた霞ヶ浦の水質改善研究を行っている。この研究は、附属中学の1期生で現・高校1年生の科学部OBが中学時代に始めた。

-

科学教育

身近に生息する生物分布を調べる

新潟県立新発田高等学校

2013年度から文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に連続指定されている新潟県立新発田高等学校の自然科学部は、化学班など各班が毎年のように県の代表として全国高等学校総合文化祭に出場する強豪校だ。そんな部の生物班が今年度から取り組み始めたのが、環境DNAを用いた研究である。

-

科学教育

地域の伝統産業に新しい風を!

愛媛県立松山商業高等学校

高校野球の名門として有名な愛媛県立松山商業高等学校の科学部では、タデアイから青ではなく赤色染料を抽出する研究を行っている。8年前から続く科学部の伝統研究で、愛媛県代表として「ぎふ総文2024(全国高等学校総合文化祭)」に出場するなど評価は高い。

-

科学教育

ウナギ完全養殖の難題に挑む!

愛知県立三谷水産高等学校

三河湾に面した愛知県立三谷水産(みやすいさん)高等学校の海洋資源科では、「課題研究ウナギ班」がウナギの完全養殖に挑戦している。3年生の課題研究のひとつとして2016年度から受け継がれる研究で、人工授精に必要な生殖腺刺激ホルモンの注射時には「目隠しをすると落ち着くウナギが多い」(松坂拓郎さん)といったノウハウも蓄積され、2018年度以降は毎年人工孵化に成功している。

-

科学教育

岩見三内の自然の魅力を伝えたい

秋田市立岩見三内中学校

2005年に秋田市と合併した旧河辺町の岩見川沿いに建つ秋田市立岩見三内中学校では、全校生徒22名が地域の自然を対象とした探究活動を行っている。昨年7月の秋田豪雨では校舎が床上浸水したが、この被害も教育機会と捉え、防災教育とともに岩見川の特徴や浸水しやすい学校の立地などに関する探究を行った。

-

科学教育

県の天然記念物ヒメギフチョウを守る!

群馬県立前橋東高等学校

雄大な赤城山を望む群馬県立前橋東高等学校の理科部は、33名の部員が様々な研究をしている。なかでも、県の天然記念物ヒメギフチョウの成長に欠かせないウスバサイシンの研究は、2023年の群馬県理科研究発表会で自然科学専門部会長賞を受賞するなど評価が高い。

-

科学教育

メタバースで広がる新たな学び

大阪信愛学院小学校

同一キャンパス内に保育園・幼稚園から大学までを擁する大阪信愛学院の小学校では、2023年度から全国でもまだ事例が少ない、メタバース(仮想空間)を用いた教育を実施している。

-

科学教育

森林の炭素固定機能を解き明かす!

浅野中学校・高等学校

横浜港を望む高台に立地する浅野中学校高等学校の生物室は放課後になると賑やかになる。約120名の生物部員が三々五々集まり、各々の研究に勤しむからだ。なかでも最も多くの部員が関わるのが、土壌改良効果のあるバイオチャーを用いた植物の炭素固定機能についての研究である。

-

科学教育

コシダカウニの教材化をめざす!

仙台城南高等学校

国指定史跡・仙台城跡の南に位置する仙台城南高等学校には、自然科学部以外にも研究活動を行っているチームがある。

表潤一教諭の呼びかけで集まった研究チームで、メンバーは学校で継代飼育されてきたコシダカウニを用い、細胞分裂の動画撮影に挑んだ。

-

科学教育

謎多き鳥の生態解明に挑む

東京都立国分寺高等学校

部員60人を擁する東京都立国分寺高等学校生物部では、各々の興味に応じてビオトープ班や骨格標本班などに分かれて多様な研究をしている。なかでも10年以上続くカラスバト班の研究は、2023年度中谷財団成果発表会で日経サイエンス賞に輝いたほか、日本鳥学会などでも各賞を受賞している。

-

科学教育

ドローン映像から広がる流域研究

三重大学教育学部附属小学校

2023年度の中谷財団成果発表会において日経サイエンス賞を受賞し、記念講演の質疑応答でも躊躇する中高生を尻目に積極的に質問する姿勢で多くの参加者から注目されたのが、三重大学教育学部附属小学校だ。

-

科学教育

仲間の協力で育てるバナナの研究

滋賀県立聾話学校

「学校でバナナを育ててみんなで食べよう――」。2023年12月に行われた中谷財団の成果発表会で、そんなワクワクする活動報告のポスター発表を行い、大きな注目を集めたのが滋賀県立聾話学校だ。

-

科学教育

地域の協力で進めるシカの生態調査

広島県立三次中学校・高等学校

2019年度から中学校を併設して中高一貫校となった広島県立三次中学校・高等学校では、その中学第一期生で現高校2年の片岡正江さんや上野杏夏さん、高校1年の長内洋夏さんら科学部がシカの食性・行動調査を行っている。

-

科学教育

12年前から続く科学部の伝統

札幌市立向陵中学校

北海道札幌市立向陵中学校の科学部は総勢66名の大所帯だ。研究は多岐にわたり、天然石や奇石の収集が好きな2年の鏑木春花さんと田中瑠那さんは「これを加熱したらどうなるのだろう?」という疑問から研究を開始。「石が光ったり、変色したりしておもしろかった」と無邪気に笑うが、考察ではアメシストに含まれる鉄イオンの変成に言及するなど研究は本格的だ。

-

科学教育

地域を超えた環境DNA研究の連携

石川県立七尾高等学校

石川県立七尾高等学校のSSC(スーパーサイエンスクラブ)は、各研究班が毎年のように全国高校総合文化祭に出場するなど優秀な成績を収めてきた。

-

科学教育

伝統と自主性で進めるロケット研究

和歌山県立桐蔭高等学校

本州最南端・串本町に日本初の民間ロケット射場「スペースポート紀伊」が完成した和歌山県では、2020年に「和歌山県宇宙教育研究会」を発足させるなど、県を挙げて宇宙教育に取り組んでいる。

-

科学教育

自主研究で食料問題の解決を目指す

鹿児島県立市来農芸高等学校

鹿児島県立市来農芸高等学校の自主研究班は、これまでに薩摩鶏(国指定天然記念物)の行動パターン調査や、その鳴き声による騒音を防止する手法の開発などユニークな研究を行ってきた。

-

科学教育

海を超えて学びがつながる未来

佐世保工業高等専門学校

佐世保工業高等専門学校では、これまで地域の小中学校などへの出前授業を数多く実施してきた。2022年度からは、物質工学科の学生が近隣の九州文化学園中学校(九文中)と共同で出前授業用教材の開発を始めており、すでに「DNAの抽出実験」や「微生物アートを楽しもう!」といったテーマの教材が完成している。

-

科学教育

県立3校が取り組む在来大豆栽培

栃木県立那須拓陽高等学校

栃木県西那須野地域では、前身が農学校の那須拓陽高等学校、工業系の那須清峰高等学校、那須特別支援学校(高等部)の県立3校が、共同で地元在来大豆の有機栽培研究をしている。

-

科学教育

教室の海水水槽から広がる興味!

玉川学園小学部

東京都町田市の広大な敷地に立地する玉川学園小学部の2年つばき組(2023年3月取材時)では、教室の水槽で海の生物を飼育している。育てているサンゴは、同学園の中学・高等部のサンゴ研究部が沖縄県伊江島から提供を受けたもので、同部ではサンゴを株分け・育成して沖縄の海に再移植する研究を進めてきた。

-

科学教育

植物乳液の防虫効果を解明

島根県立浜田高等学校

2022年12月、島根県立浜田高等学校の自然科学部がJSEC(高校生・高専生科学技術チャレンジ)で花王賞を獲得し、5月にアメリカで開催されるISEF(国際学 生科学技術フェア)2023の日本代表に決定した。

-

科学教育

ロボットで社会課題を解決する!

追手門学院大手前中学校

2022年11月、世界最大級のロボット競技会「WRO(World Robot Olympiad)2022ドイツ大会」において、追手門学院大手前中学校ロボットサイエンス部の「心に寄り添うお薬管理ロボット Pal」が「FUTURE INNOVATORS」ジュニア部門で金メダルに輝いた。

-

科学教育

ICTを存分に活用した新たな学び

福井市日新小学校

福井大学や県立美術館にもほど近い文京地区に位置する福井市日新小学校では、福井県の「先端技術活 用研究」に指定されたことやGIGAスクール構想に基づく1人1台のタブレット端末貸与などを機に、2021年度から教育DXの取り組みを本格化している。

-

科学教育

小中高大連携の活動が生む好循環

三重県立伊勢高等学校

スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されている三重県立伊勢高等学校では、隣接する皇學館大学や地域の小中学校などと連携した循環型の科学技術系人材育成システムを開発してきた。

-

科学教育

積み上げられてきた高度な研究

秋田県立秋田高等学校

秋田高等学校の生物部は、全国高等学校総合文化祭で最優秀賞(全国 1 位)を獲得するなど科学コンクールの常連校。研究内容は、緑茶成分による抗生物質の抗菌効果の変化や、その化学構造の解明を通じて薬剤耐性菌問題の解決をめざすなど、極めて高度だ。

-

科学教育

10年間受け継がれた夜空の明るさ観測

土佐塾中学・高等学校

高知城下を見下ろす高台に建つ土佐塾中学・高等 学校の天文部は、10年前から高知市の夜空の明るさを調べてきた。天体観測をするなかで小さな星が見えにくくなってきたと感じた当時の部員が、夜空が明るくなったからではないかと推測して学校の屋上に測定機器を設置したことがきっかけだ。

-

科学教育

ボーリング試料で学校の地史を探る

和歌山信愛中学校高等学校

2022年8月、和歌山信愛中学校高等学校科学部の地学班は、「文化部のインターハイ」こと第46回全国高等学校総合文化祭(とうきょう総文 2022)に和歌山県代表として出場。「秘密の地下28m」と題した発表では、校舎の建て替え時に採取されたボーリング試料を用い 、 堆積物の特徴や炭素14年代法から学校の地が約1万〜7000年前は海であった可能性が高いことや、南海トラフ地震を想定した液状化実験の結果を紹介した。

-

科学教育

地元の貴重な天然資源を調べる!

日本大学習志野高等学校

人間の成長に必須の元素であるヨウ素は、うがい薬などの医薬品やさまざまな工業製品に用いられる。千葉県は世界のヨウ素生産量の約4分の1を産する一大産地であることから、日本大学習志野高等学校の化学部はこの地元産の天然資源を研究テーマに選んだ。

-

科学教育

農業のDXネイティブを育てる

北海道岩見沢農業高等学校

開設115年を迎えた「岩農」こと北海道岩見沢農業高等学校では、農業を科学的に捉える視点を育むべく、生徒による「グローバル G.A.P.(農業生産工程管理)」の認証取得を行っている。

-

科学教育

地元の温泉を利用して養鰻に挑戦!

会津若松ザベリオ学園中学高等学校

白虎隊で有名な鶴ヶ城の城下町にある会津若松ザベリオ学園中学高等学校では、有志生徒を中心に2021年度から地元温泉の熱を利用した養鰻に挑戦している。

-

科学教育

日野川全域の環境・文化を調べる

滋賀県日野町立西大路小学校

「日野川エコスクール」は、滋賀県南東部の綿向山から琵琶湖に注ぐ日野川流域の12の小学校などが連携した環境学習プログラムだ。代表校である日野町立西大路小学校の児童は、2021年度の中谷財団成果発表会でポスター発表を行い、奨励賞を受賞している。

-

科学教育

研究室レベルの高度な実験

静岡県立焼津中央高等学校

マグロで有名な焼津市の西に位置する静岡県立焼津中央高等学校では、静岡大学や近隣の高校・中学校と連携した科学教育プログラムの開発を行っている 。

-

科学教育

科学好きの“たまり場”の大発見

福岡市立舞鶴中学校

2020年、福岡市立舞鶴中学校の理科ボランティア研究チーム(理科ボラ)は、学区内の県営西公園でヤシの木と登録されていた植物が、実は古代の重視な祭祀植物「ビロウ」であることを遺伝子検査で突き止めた。

-

科学教育

高校の部活動で人工衛星を作る!

立教新座高等学校

2021年12月、人工衛星開発を研究目標にした立教新座高等学校観測部が、中谷財団の成果発表会で来賓特別賞を受賞した。「とても夢のある研究」と期待をかけてくれた選考者が「はやぶさ 2」のミッションマネージャであるJAXA宇宙科学研究所の吉川真准教授ということもあり、部員14名の喜びもひとしおだ。

-

科学教育

ICTを用いた「体験と対話」を重視する授業

茨城県つくば市立手代木中学校

茨城県つくば市立手代木中学校は、2019年度にも「探究する楽しさを実感できる理科学習指導の在り方」をテーマに中谷財団の助成を受けている。この時は「生徒と自然をつなぐ(体験)」「生徒相互の意見をつなぐ(対話)」など「つなぐ」を授業の核としたが、その後 「つなぐ」は別の意味で重要になった。新型コロナ禍でも学びを止めない、ICTを活用した「つなぐ」だ。

-

科学教育

天然記念物の鍾乳洞を守る研究

岩手県立盛岡市立高等学校

岩手県盛岡市立高等学校の自然科学部では7年前から国の天然記念物である龍泉洞の地底湖で、水質や景観を損なう可能性が指摘されている藻類の調査を続けてきた。

-

科学教育

町内の学校を横断する理科教育

南関町立南関第三小学校

熊本県の南関町立南関第三小学校(旧・玉名北高等 小学校)は、金栗四三が往復12kmの道のりを通学した母校だ。そんな「日本マラソンの父」が走った山間の道を、南関第三小の近藤祐樹教諭は理科の実験器具を載せた自動車で走る。町内4つの小学校の高学年の理科授業を、専科教員として一手に担っている。

-

科学教育

新型コロナ禍でも「やってみる」を実践

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

瀬戸内海を見晴らす位置にある岡山県立倉敷鷲羽高等学校には、現在、科学部がない。そのかわりに2021年1月から行われているのが、自由参加の放課後実験教室「サイエンスプロジェクト(仮)」だ。

-

科学教育

地元の景勝地を守りたい!

嶺南学園敦賀気比高等学校

福井県敦賀市にある気比の松原は、三保の松原(静岡県)、虹の松原(佐賀県)と並んで日本三大松原に数えられる。しかし、この北陸有数の景勝地も環境問題と無縁ではない。

-

科学教育

化学を通して地域の人をつなぐ

山口県立下関工科高等学校

本州最西端の下関市に位置する山口県立下関工科高等学校の化学研究部は、前身である下関中央工業高校化学工業科時代の2010年から、地元の児童や保護者を対象に科学教室や出前授業を行ってきた。近年では、町づくり協議会などからの地域イベントへの出展依頼や、小学校教諭向けのプログラミング教室の開催依頼も来るようになっている。

-

科学教育

研究活動で地域の課題を解決する!

青森県立弘前中央高等学校

青森県立弘前中央高等学校は東北屈指の桜の名所である弘前城の東に隣接する。同校の自然科学部は、2020年の青森県高等学校総合文化祭(総文祭)自然科学部門で最優秀賞を獲得し、7月末に始まる全国総文祭「紀の国わかやま総文2021」への出場を決めている。

-

科学教育

ミツバチが好む餌を開発する

大阪府立園芸高等学校

大阪府北部の住宅地にある大阪府立園芸高等学校は、大阪の府立高校では最も広い約 11ha の敷地面積を有する。同校のハニービーサイエンスクラブは、その名の通りミツバチに関する研究を行う部活動だ。「都市型小規模養蜂」全般についての研究を始め 、最近はミツバチが好む香り成分を添加した、より給餌効果の高い代用花粉(ミツバチの餌)の開発に取り組んでいる。

-

科学教育

豊かな海を生かした教育

石川県能登町立鵜川小学校

石川県能登町は、波が穏やかな能登半島の内海に位置する。町の教育委員会では「海洋教育には学力向上に必要な要素が詰まっている」という考えから、「人の話を聞き、自分で進んで行動し、自主的に学ぶ力」を育むべく、自然を生かした海洋教育に注力している。

-

科学教育

学生の手で役立つ防災・環境教育を

独立行政法人 国立高等専門学校機構 弓削商船高等専門学校

瀬戸内海に浮かぶ弓削島は、本州や四国と橋でつながっていない離島だ。同島の弓削商船高等専門学校では、離島が抱える課題を工学的視点から解決する「離島工学」を提唱しており、2020年度には科学実験同好会を中心とした学生たちが上島町立弓削小学校で離島における防災や環境に関する出前授業を行った。

-

科学教育

「オモトープ調査隊」がゆく!

宮城県気仙沼市立面瀬小学校

東日本大震災から10年を経た東北地方だが、復興はまだまだ道半ばだ。宮城県気仙沼市立面瀬小学校も沿岸部の学区では今も槌音が絶えないが、校舎には児童たちの元気な声が響く。

-

科学教育

国際学会で研究成果を発表!

東京都立科学技術高等学校

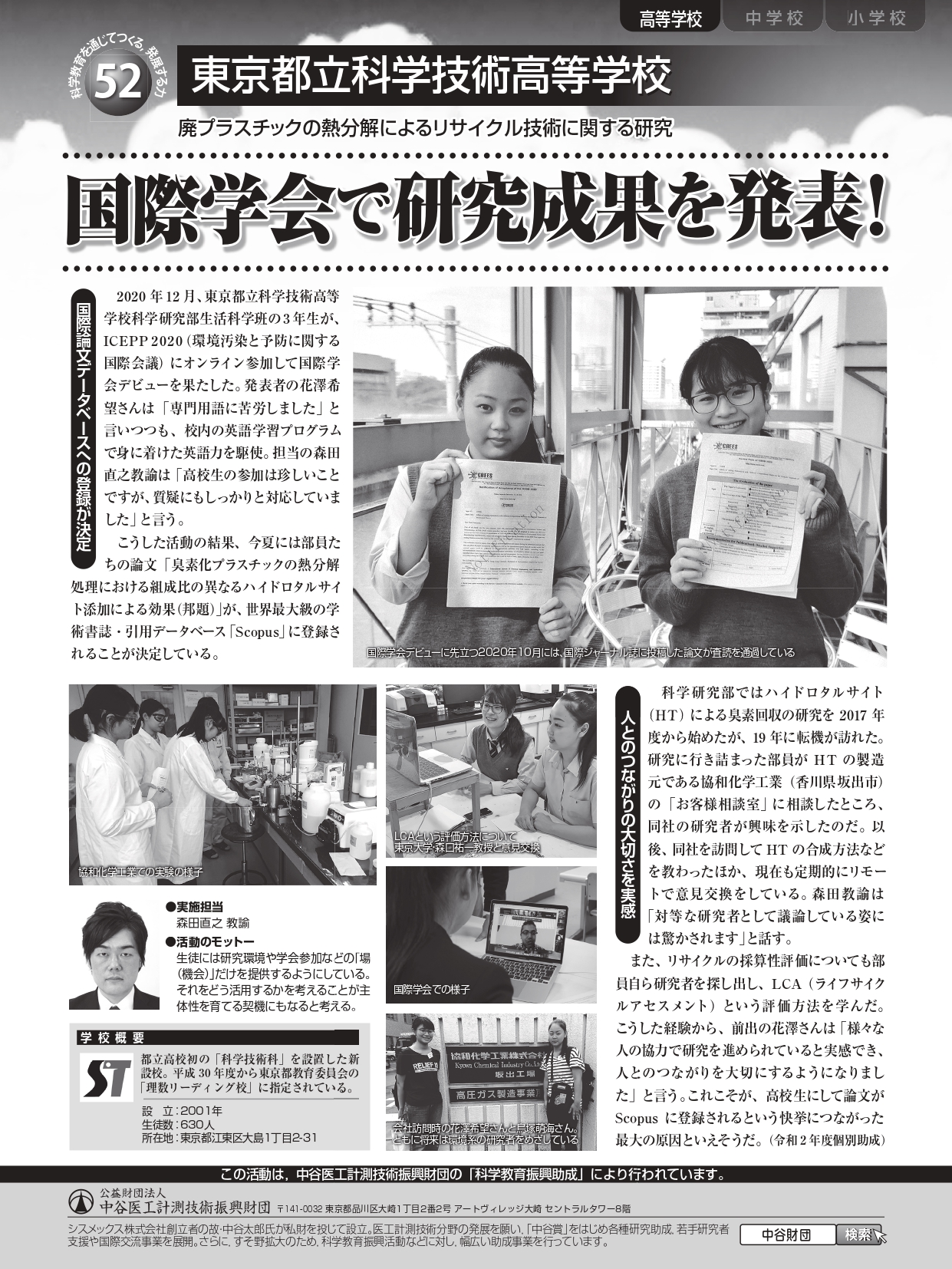

2020年12月、東京都立科学技術高等学校科学研究部生活科学班の3年生が、ICEPP 2020(環境汚染と予防に関する国際会議)にオンラインで参加して国際学会デビューを果たした。

-

科学教育

謎のプラズマ現象を解明!

兵庫県立姫路東高等学校

2020年11月の兵庫県高等学校総合文化祭(総文祭)自然科学部門発表会で、兵庫県立姫路東高等学校の科学部は総合最優秀賞と地学部門最優秀賞を獲得して共に全国総文祭出場を決めた。

-

科学教育

年間2300人が来場する名物部活動

香川県立多度津高等学校

香川県立多度津高等学校は瀬戸内海で水産科を有する伝統校だ。その生物科学部では大小90の水槽で約100種の水生生物を飼育しており、「ミニ水族館」として一般公開している。

-

科学教育

地域に根づく理科教育振興の広がり

北海道本別高等学校

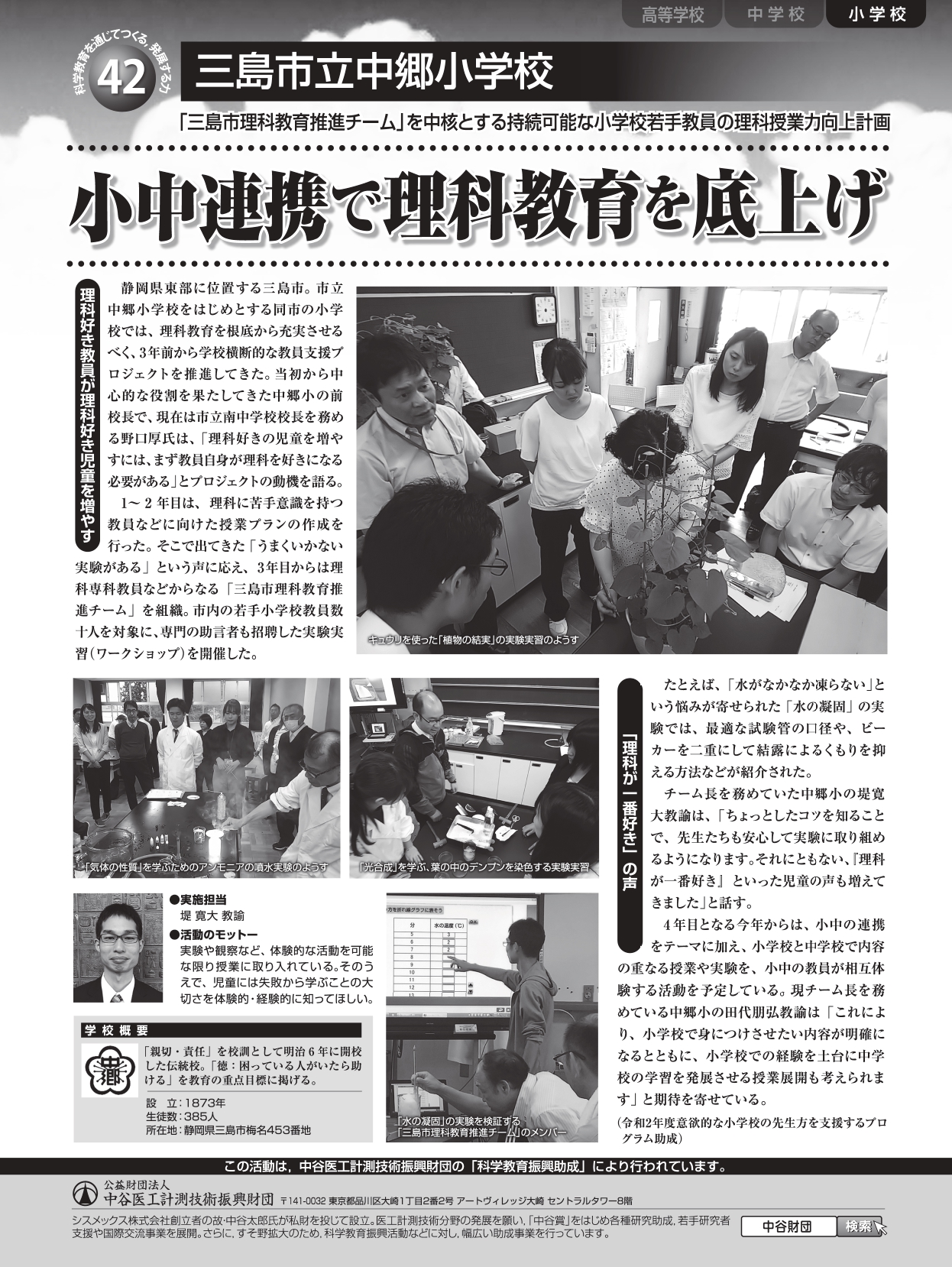

十勝平野北東部に位置する北海道本別高等学校では、本別町内の小・中学校との協働に加え、北海道教育大学釧路校などの協力を得た地域ぐるみの理科教育振興に取り組んでいる。

-

科学教育

学校独自の「たたら製鉄」を目指す!

島根県立宍道高等学校

日本神話が息づく出雲地方は、「たたら製鉄」の一大拠点でもあった。宍道湖南岸に位置する島根県立宍道高等学校の地域探究部(自然科学)では、そんな地域の歴史をふまえて、独自の「たたら製鉄」研究に挑んでる。

-

科学教育

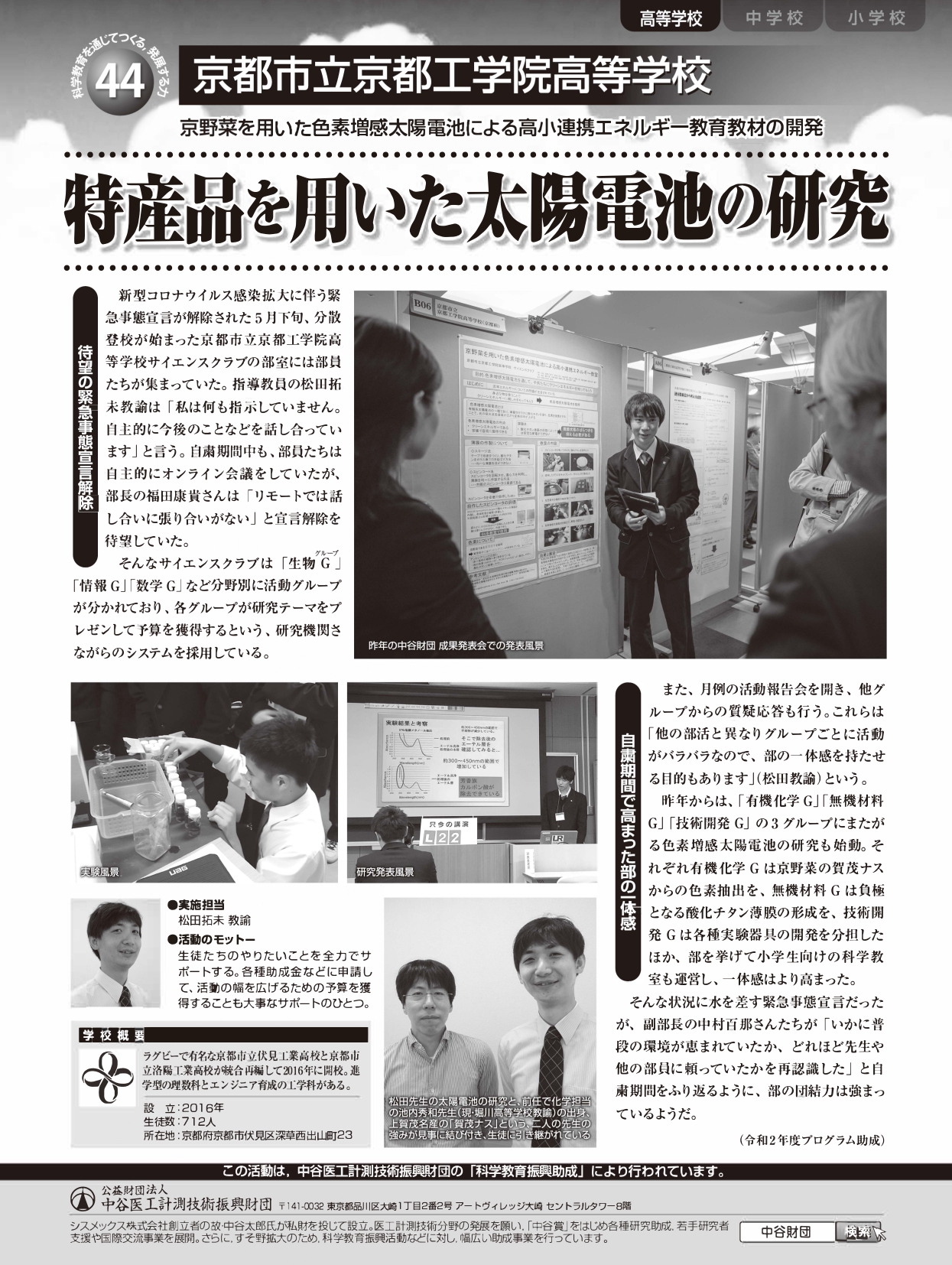

特産品を用いた太陽電池の研究

京都市立京都工学院高等学校

新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除された5月下旬、分散登校が始まった京都市立京都工学院高等学校サイエンスクラブの部室には部員たちが集まっていた。

-

科学教育

タンポポ研究の空白地帯に挑む

岐阜県立大垣西高等学校

古くから交通の要衝であり、関ヶ原の戦いの舞台にもった岐阜県西部の西濃地区は、タンポポ属の生態に関しても特殊な場所だ。中山道を中心に山間の街道が多く交差し、生育状況が複雑で実態が分かりにくいためだ。

-

科学教育

ゼロからクルマを作る!

長野市立柳町中学校

2019年8月、三重県鈴鹿サーキット単三電池を用いた四輪レース「Ene-1 Challenge」が開催され、長野市立柳町中学校のチームが KV-2(車両最低重量35kg)クラス・中学校部門で優勝した。

-

科学教育

ふるさとのよさを自分たちで発信!

福島県田村市立滝根小学校

2016年に地域の3校が統合して誕生した福島県田村市立滝根小学校は、豊かな自然に囲まれた場所に建つ。新校舎脇の夏井川は、ヘビトンボやヒラタカゲロウなどの水棲生物が棲む清流だ。

-

科学教育

めざせ!高度1000mのロケット

兵庫県立洲本高等学校

小型の火薬ロケット「モデルロケット」でロケット研究を進めている兵庫県立洲本高等学校科学技術部は、2019年の第11回坊ちゃん科学賞で入賞を果たすなど、優秀な成績を収めてきた。

-

科学教育

有志の研究チームで生態を追う

栃木県立黒羽高等学校

2019年9月13〜16日にかけて開催された「日本鳥学会2019年度大会」で、栃木県立黒羽高等学校の生徒がコシアカツバメに関する研究のポスター発表を行い、来場者の関心を集めた。

-

科学教育

チームの力で部分日食を観測する

鹿児島県立錦江湾高等学校

桜島と錦江湾を一望する鹿児島県立錦江湾高等学校では、化学研究部の太陽表面温度測定チームが、2019件12月26日の部分日食観測に向けて準備を進めている。

-

科学教育

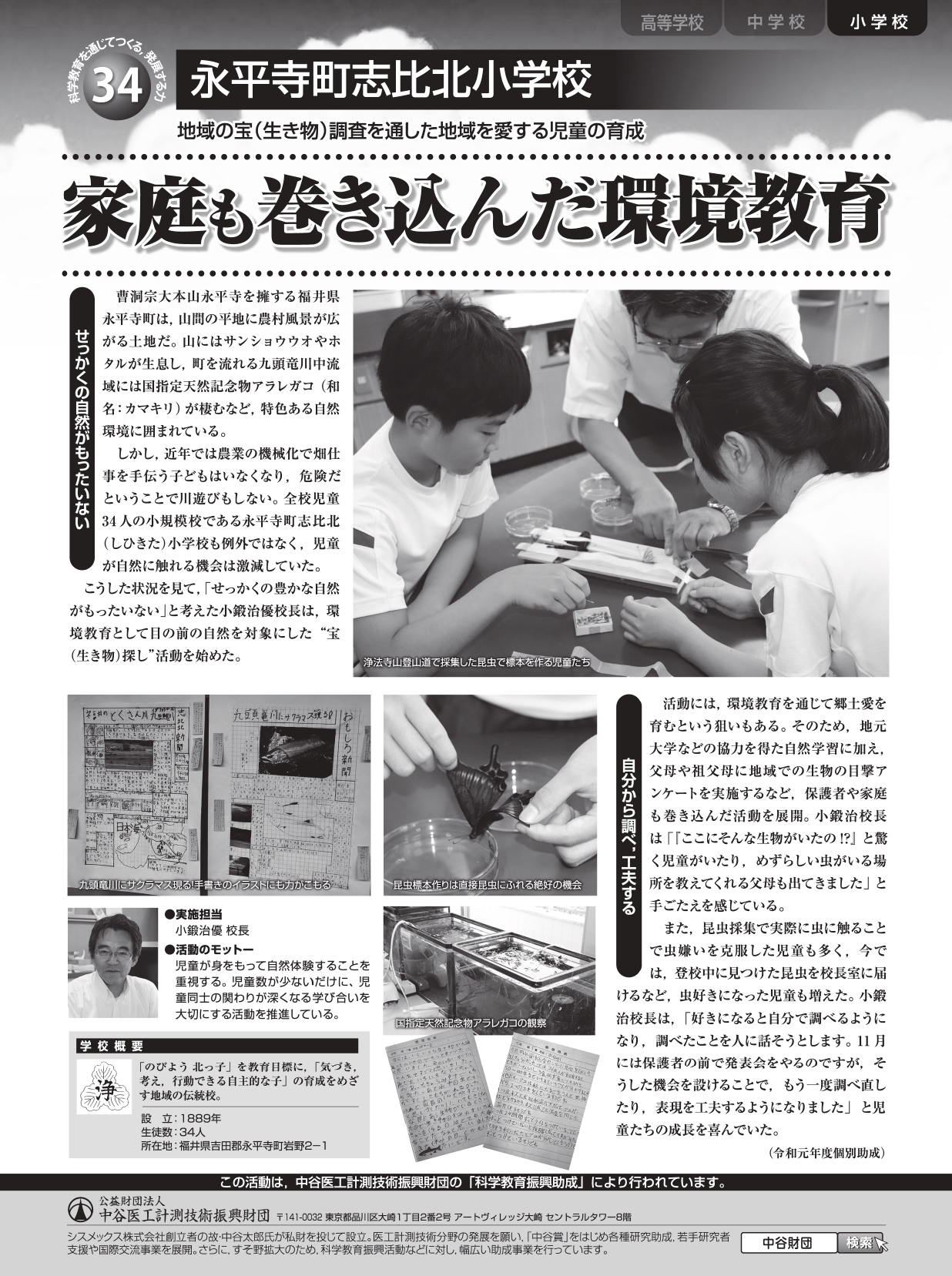

家庭も巻き込んだ環境教育

永平寺町志比北小学校

曹洞宗大本山永平寺を擁する福井県永平寺町は、山間の平地に農村風景が広がる土地だ。全校児童34人の小規模校である永平寺町志比北小学校は環境教育として目の前の自然を対象にした”宝(生き物)”探し活動を始めた。

-

科学教育

水環境保全を介した地域連携

北海道北見北斗高等学校

北海道北見北斗高等学校は常呂川の環境保全のため水質調査やゴミ拾いなどを行ってきた。中でも中核となるイベントは、市民を対象としたシンポジウム「水ミーティング」だ。

-

科学教育

高専連携で化学イベントを振興!

国立都城工業高等専門学校

2018年11月、都城工業高等専門学校で「第6回 都城高専おもしろ化学フェスティバル」が開催され、小学生を中心に1,500人以上の来場者が高専ならではの化学イベントを楽しんだ。

-

科学教育

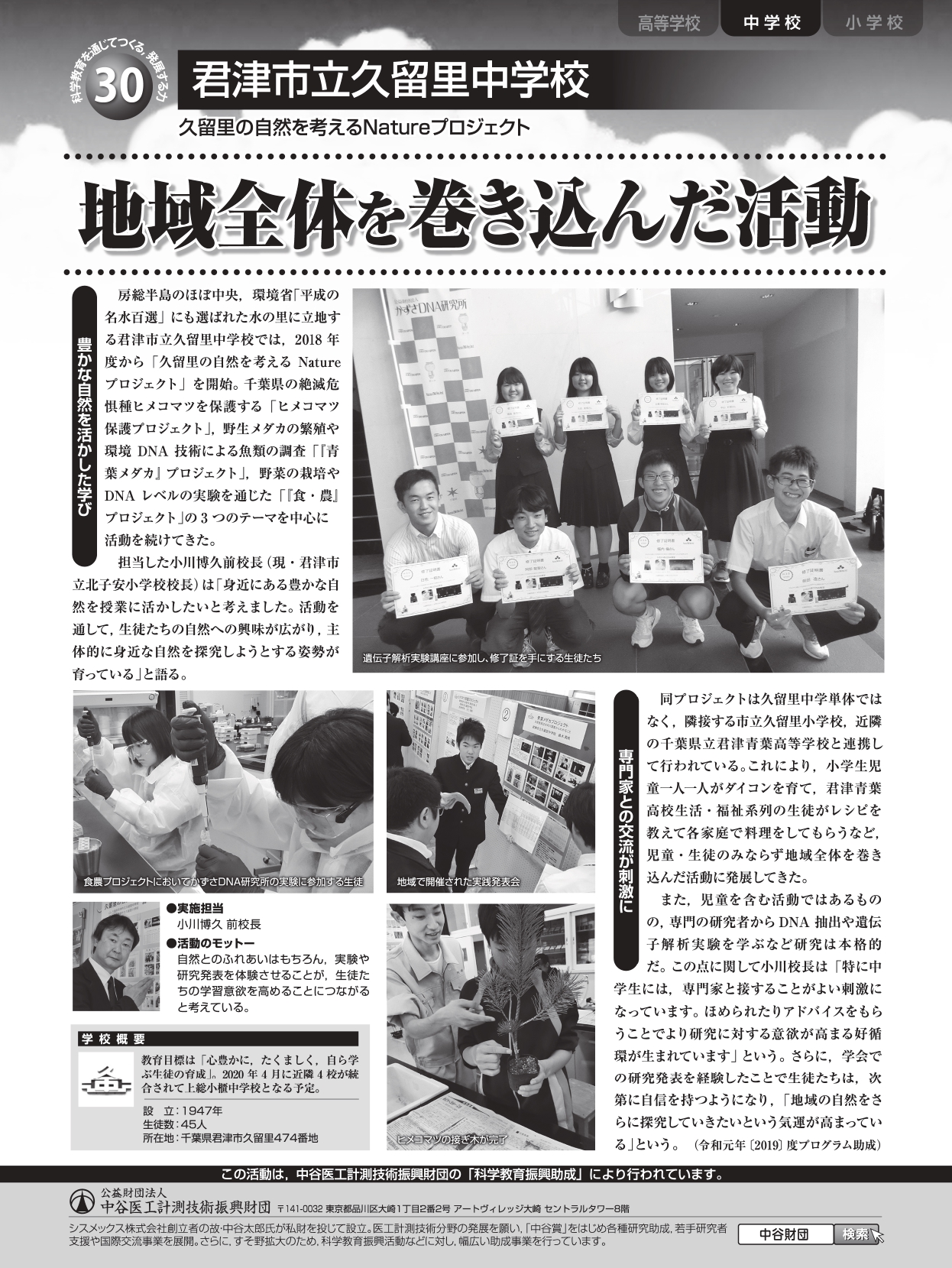

地域全体を巻き込んだ活動

君津市立久留里中学校

環境省「平成の名水百選」にも選ばれた水の里に立地する君津市立久留里中学校、2018年度から「久留里の自然を考える Natureプロジェクト」を開始し活動を続けてきた。

-

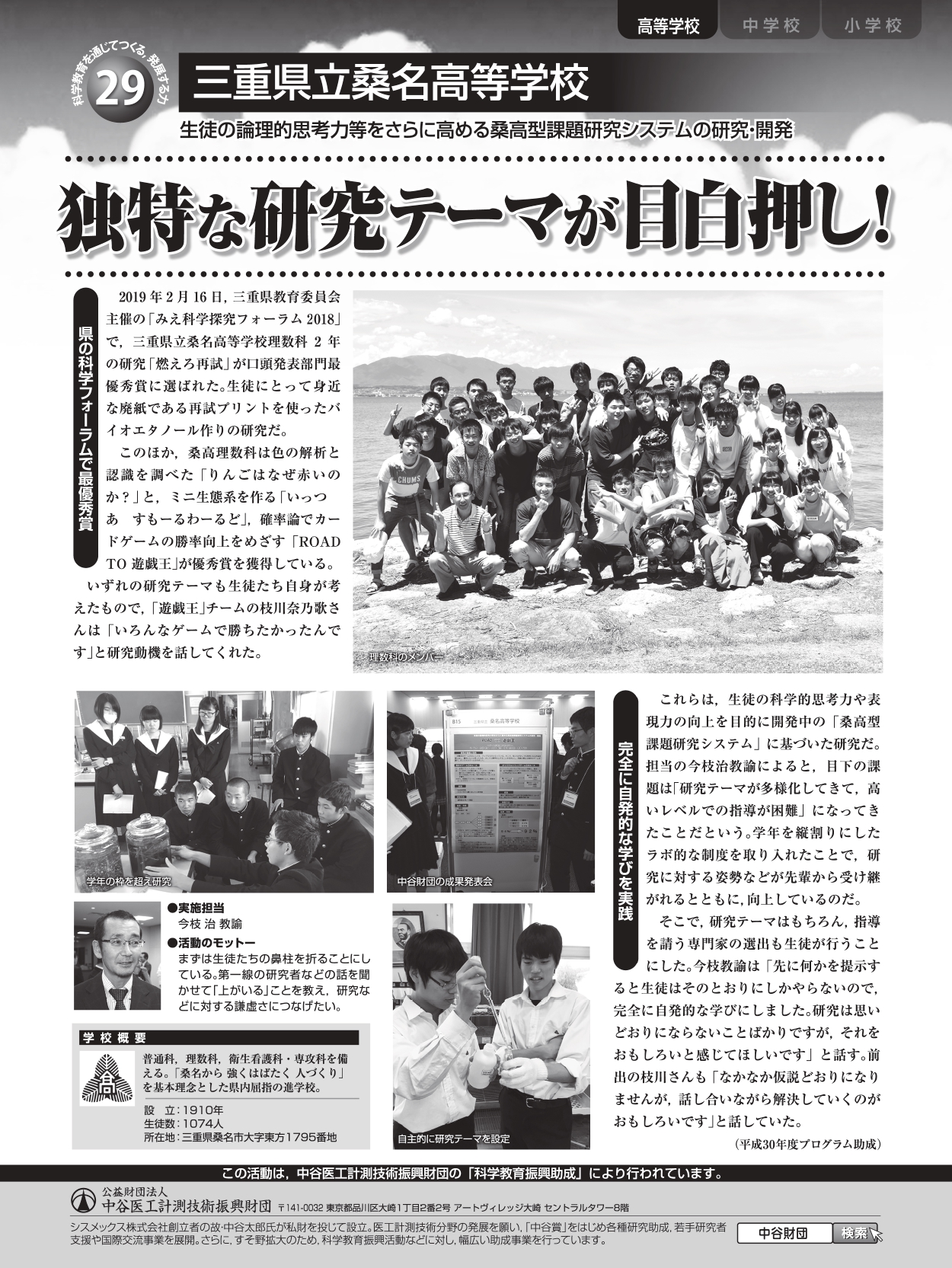

科学教育

独特な研究テーマが目白押し!

三重県立桑名高等学校

三重県教育委員会主催の「みえ科学研究フォーラム 2018」で、三重県立桑名高等学校理数科2年の研究「燃えろ再試」が口頭発表部門最優秀賞ん選ばれた。生徒にとって身近な廃紙である再試プリントを使ったバイオエタノール作りの研究だ。

-

科学教育

「自分たちの教材で授業を!」

山形県立加茂水産高等学校

県内唯一の水産高校である山形県立加茂水産高等学校の水産生物部は1965年創部の歴史ある部活だ。最近はウキゴリやムラサキウニの研究と並んで近隣小学校への海洋教育を行っているが、海が荒れる冬は教材となる生物が採捕できない。そこで、教材となる樹脂封入標本を自分たちで作ることにした。

-

科学教育

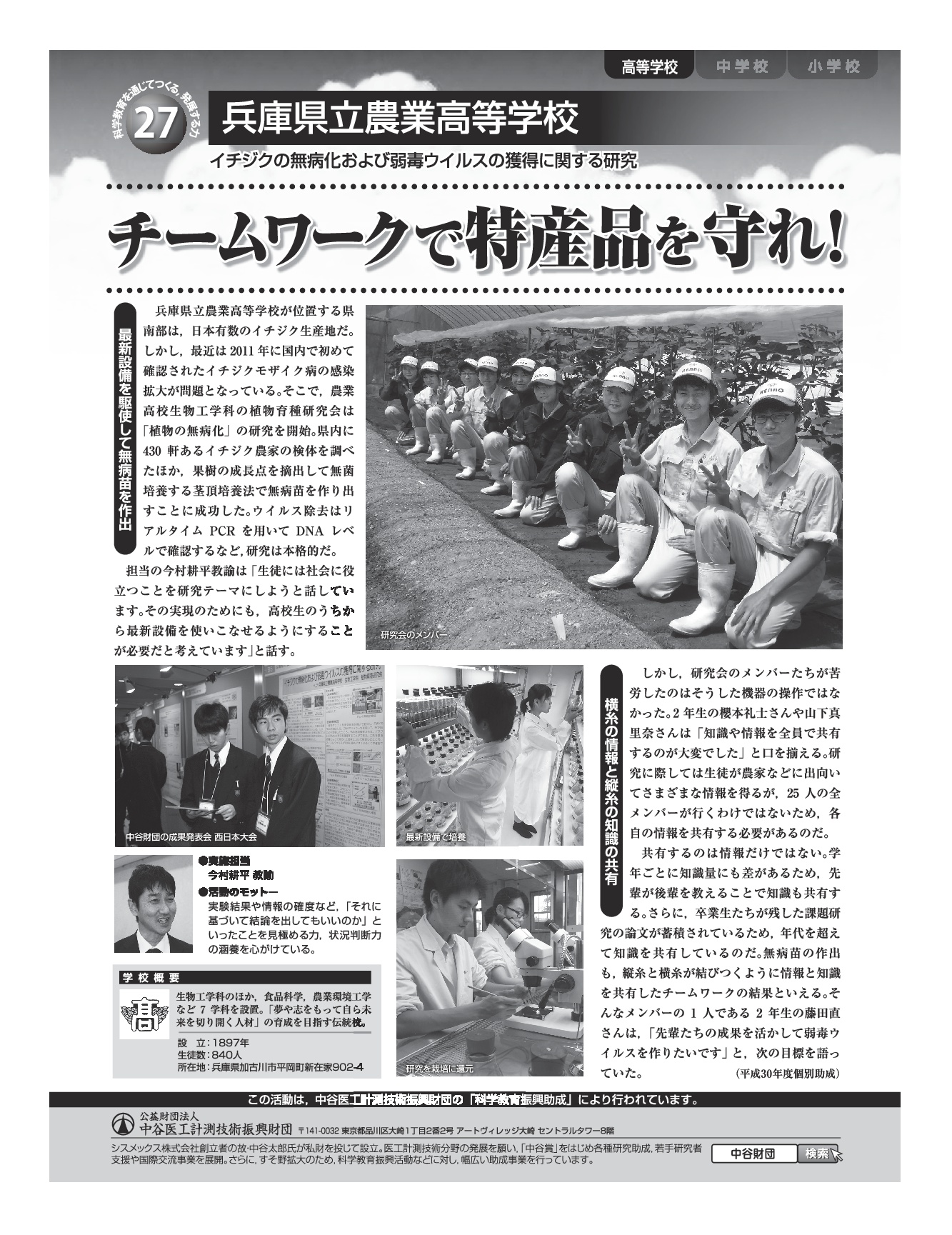

「チームワークで特産品を守れ!」

兵庫県立農業高等学校

兵庫県立農業高等学校が位置する県南部は、日本有数のイチジク産地だ。しかし、最近はイチジクモザイク病の感染拡大が問題となっている。そこで農業高校生物工学科の植物育種研究会は「植物の無病化」の研究を開始。

-

科学教育

「長期研究のリレーをつなげ!」

昭和薬科大学付属高等学校・中学校

県内屈指の進学校である昭和薬科大学付属高等学校・中学校の科学部では、蔵元見学をきっかけに酵母に興味を持ち、2014年から新たな泡盛用酵母の探索を開始した。

-

科学教育

「この研究の第一人者を」自負せよ!

奈良県立西和清陵高等学校

聖徳太子の伝説が残る信貴山の中腹にある奈良県立西和清陵高等学校では、金曜日になると生徒たちが集まり、最先端の炭素素材について研究している。

-

科学教育

震災からの復興を自分たちの手で

福島県立渡利中学校

福島県立渡利中学校科学部の創部は2013年と比較的新しい。歴代の部員たちはいずれも運動部との掛け持ちで活動時間は限られるが、研究に向かう根気や責任感の強さなど、先輩から受け継いだ部の「たすき」が研究を支えてきた。その根底にあるのは、東日本大震災後に抱いた「自分たちにもできることがあるはずだ」という思いだ。

-

科学教育

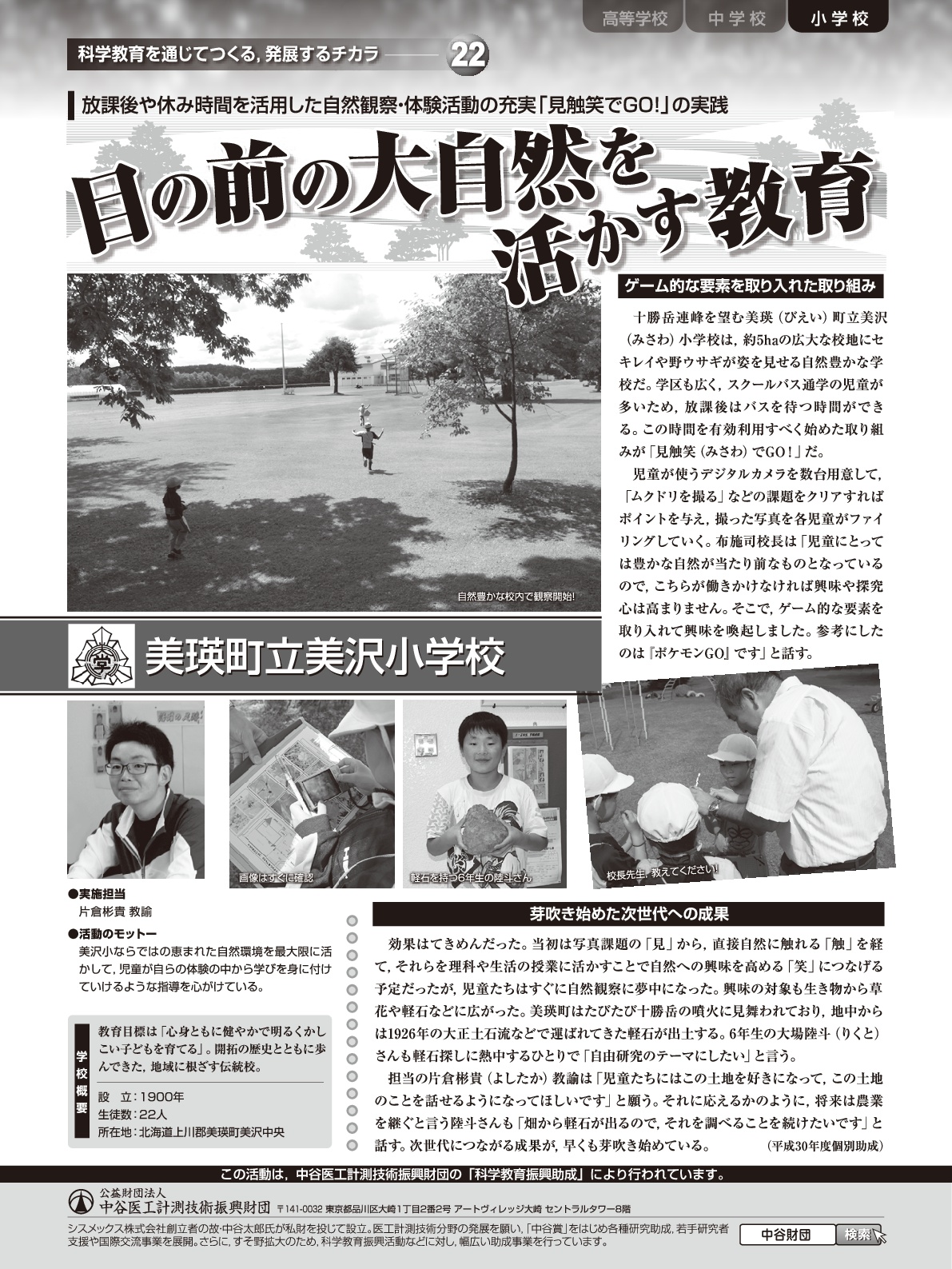

目の前の大自然を活かす教育

美瑛町立美沢小学校

十勝連峰を望む美瑛町立美沢小学校は学区も広く、スクールバス通学の児童が多いため放課後にバスを待つ時間ができる、この時間を有効活用すべく始めた取り組みが「見触笑(みさわ)でGO!)だ。

-

科学教育

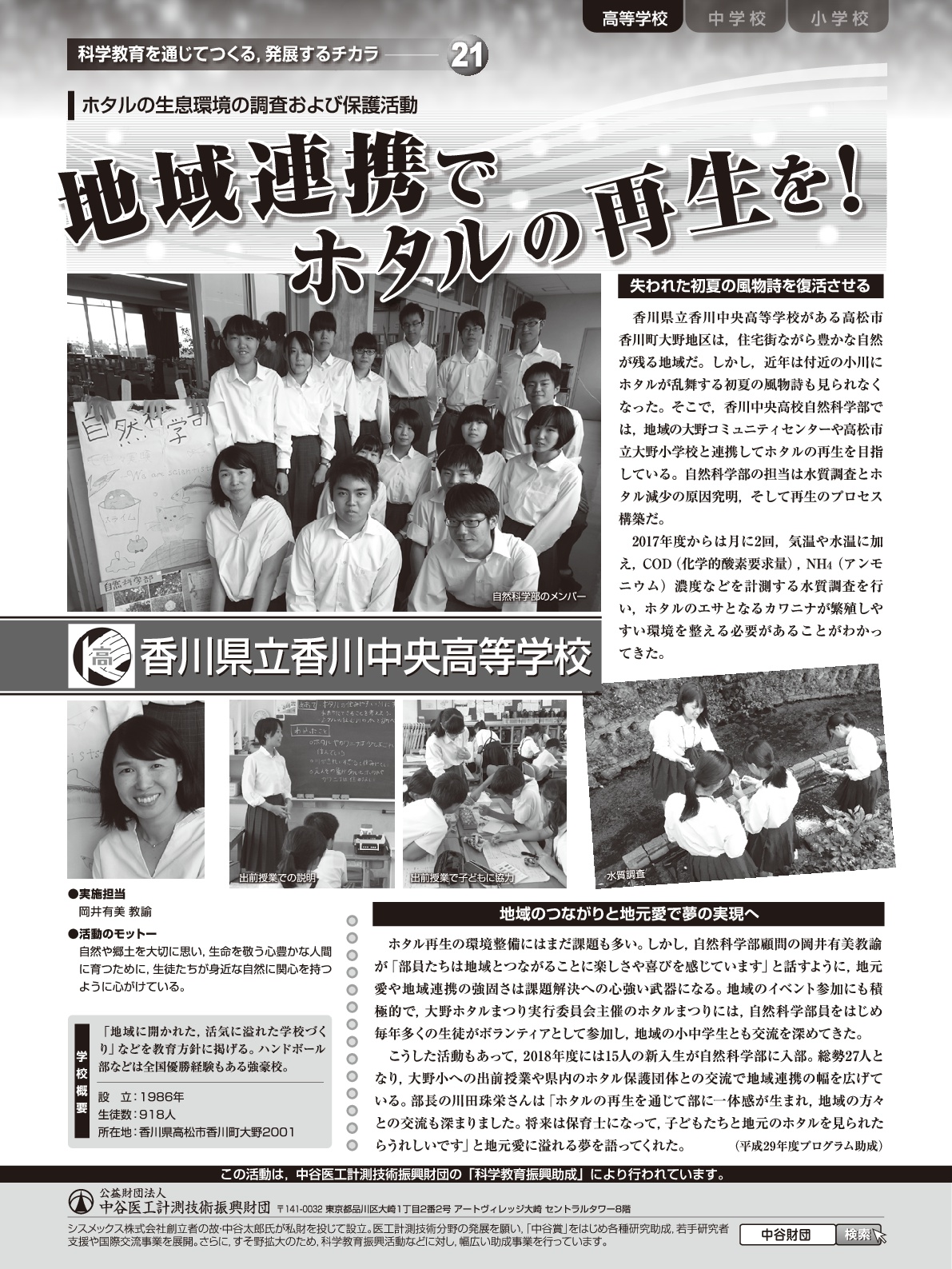

地域連携でホタルの再生を!

香川県立香川中央高等学校

香川県立香川中央高等学校がある高松市香川町大野地区は、住宅地ながら豊かな自然が残る地域だ。しかし、近年は付近の小川にホタルが乱舞する初夏の風物詩も見られなくなった。そこで、香川中央高校自然部では、地域の大野コミュニティーセンターや高松市立大野小学校と連携してホタルの再生を目指している。

-

科学教育

高校生主導の研究ネットワーク

埼玉県立越谷北高等学校

2014年に埼玉県立越谷北高等学校をはじめ埼玉県と東京都の高校11校によって外来生物研究グループが発足した。その活動は、生徒が主導し、各校の参加生徒たちが連絡を取り合いながら、研修会やシンポジウムなどの企画・運営を行っている。

-

科学教育

身近な自然が人をつなぐ

同志社小学校

京都市北郊の岩倉川は、急速に発展した住宅街にある河川ながら、ホタルが生息するほど良好な環境が保たれてきた。その川沿いにある同志社小学校では、対岸の京都市岩倉南小学校、および京都水族館と連携した自然教育プログラムを実施している。

-

科学教育

特産品を通じた異校種連携

宮城県富谷高等学校

かつて奥州街道の宿場町だった富谷(とみや)町は、仙台北郊のベッドタウンとして急成長し、2016年に単独で市制に移行した。そんな富谷市唯一の高等学校である富谷高校は、地域に根ざした教育活動に力を入れており同校自然科学部は富谷特産のブルーベリーを研究テーマに選んだ。

-

科学教育

他校種・企業と築く「学習共同体」

三重県立神戸高等学校

2012年度からスーパーサイエンスハイスクール指定校となった神戸高校では、近隣中学校での出前授業や三重大学などとの連携、企業訪問や企業からの出張講座を実施してきた。

-

科学教育

望遠鏡の自動制御で星を追う!

茨城工業高等専門学校

車椅子の方でも使える天体望遠鏡をつくることで科学への興味を喚起し、将来的には”日本のホーキング博士”と言うべき科学者を育てることが目標だ。

-

科学教育

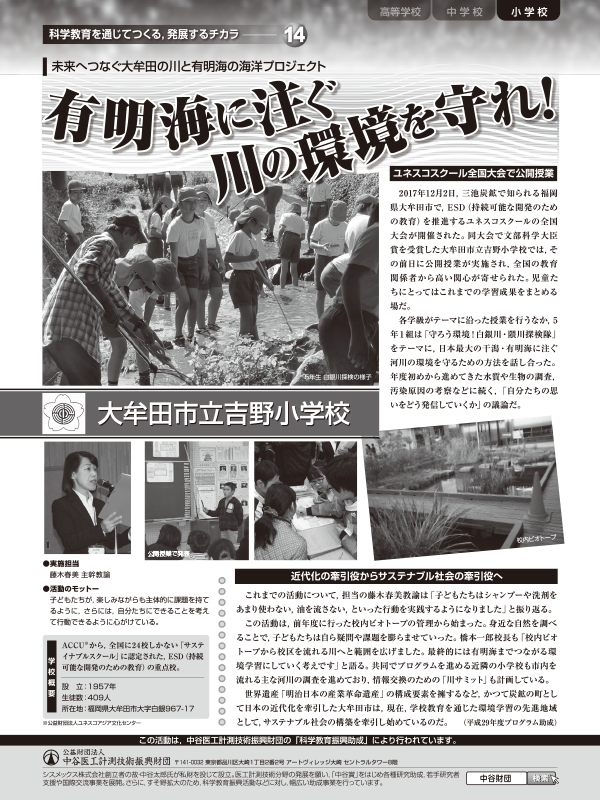

有明海に注ぐ川の環境を守れ!

大牟田市立吉野小学校

福岡県大牟田市でESD(持続可能な開発のための教育)を推進するユネスコスクールの全国大会が開催された。

同大会で文部科学大臣賞を受賞した大牟田市立吉野小学校では、その前日に公開授業が実施され全国の教育関係者から高い関心が寄せられた。

-

科学教育

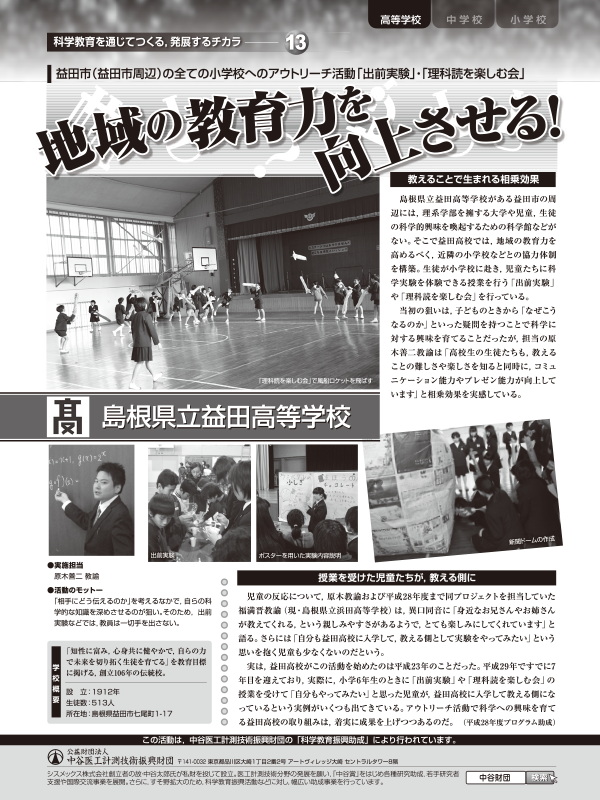

地域の教育力を向上させる!

島根県立益田高等学校

益田市の周辺には理系学部を擁する大学や児童、生徒の科学的興味を歓喜するための科学館などがない。

そこで、地域の教育力を高めるべく、「出前実験」や「理科読を楽しむ会」を行なっている。

-

科学教育

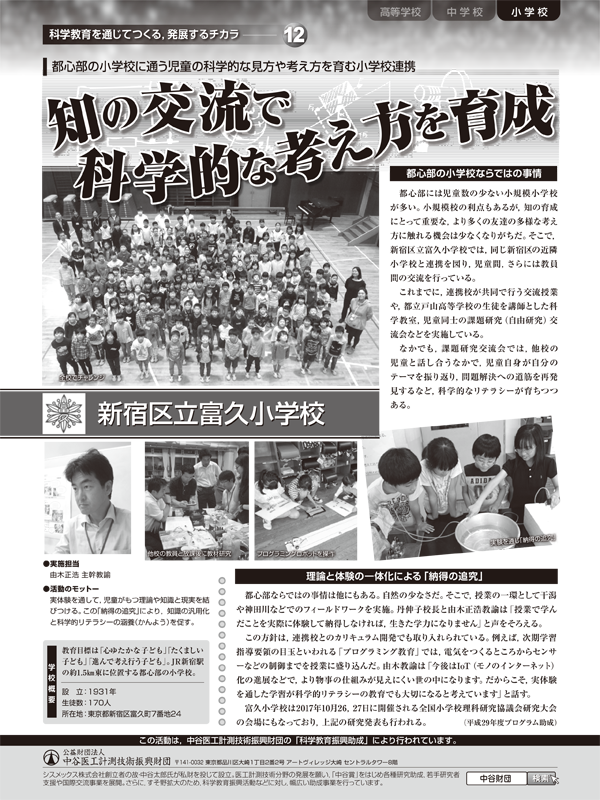

知の交流で科学的な考え方を育成

新宿区立富久小学校

都心部には児童数の少ない小規模小学校が多い。そんな都心部にある新宿区立富久小学校では、同じ新宿区の近隣小学校と連携を図り、児童間、さらには教員間の交流を行っている。

-

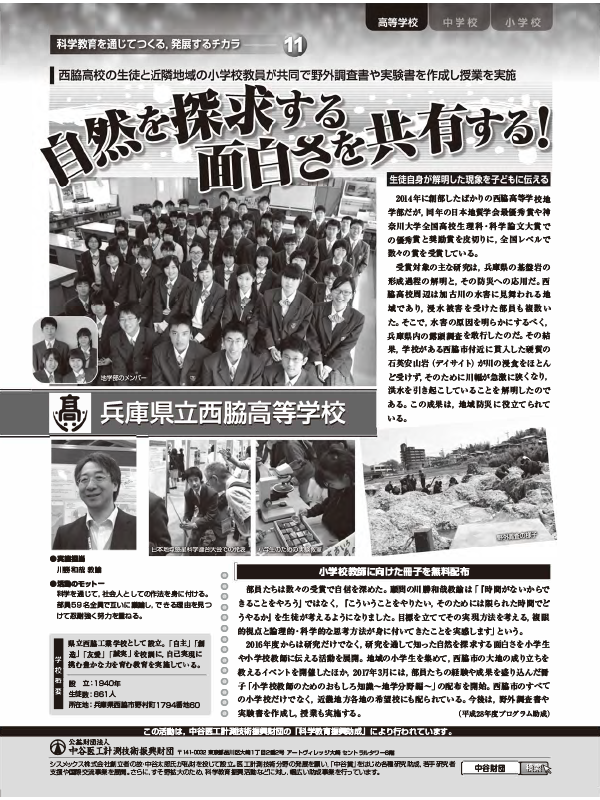

科学教育

自然を探求する面白さを共有する!

兵庫県立西脇高等学校

2014年に創部したばかりの西脇高等学校地学部が、日本地質学会最優秀賞や神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞での優秀賞と奨励賞を皮切りに、全国レベルで数々の賞を受賞している。

-

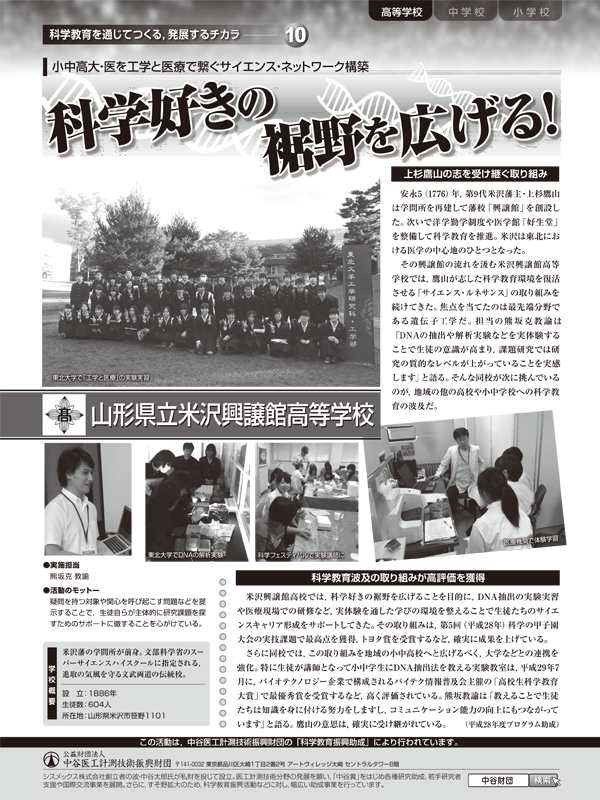

科学教育

科学好きの裾野を広げる!

山形県立米沢興譲館高等学校

米沢藩の学問所「興譲館」の流れを汲む米沢興譲館高等学校では、第9代米沢範洙・上杉鷹山が志した科学教育環境を復活させる「サイエンス・ルネサンス」の取り組みを続けてきた。

-

科学教育

宇久島をまるごと記録する!

長崎県立宇久高等学校

長崎県の五島列島最北部に位置する宇久島は、過疎化が進んでいる。子供の数が減少するなか、より充実した教育を実現するため選択したのが連携型小中高一貫教育だ。

-

科学教育

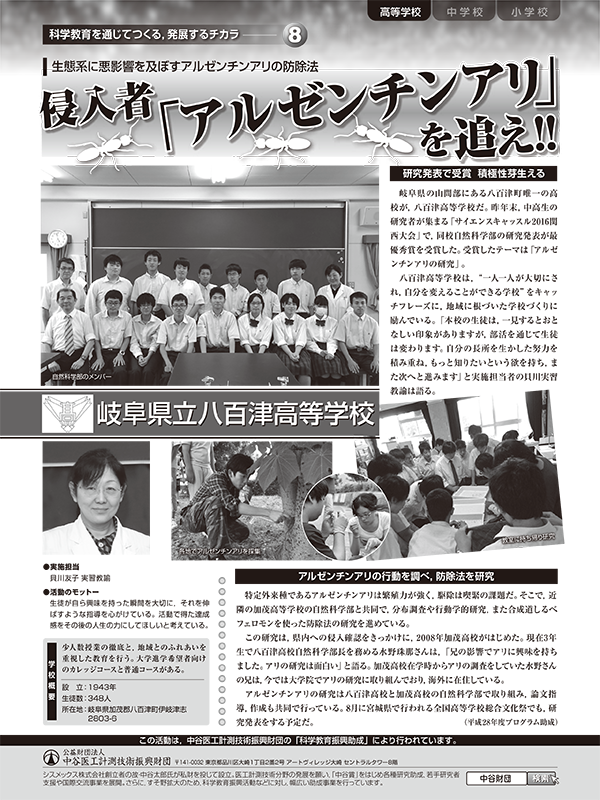

『侵入者「アルゼンチンアリ」を追え!!』

岐阜県立八百津高等学校

特定外来種であるアルゼンチンアリは繁殖力が強く、駆除は喫緊の課題だ。岐阜県八百津高等学校自然科学部はこのアルゼンチンアリの研究で「サイエンスキャッスル2016関西大会」で最優秀賞を受賞した。

-

科学教育

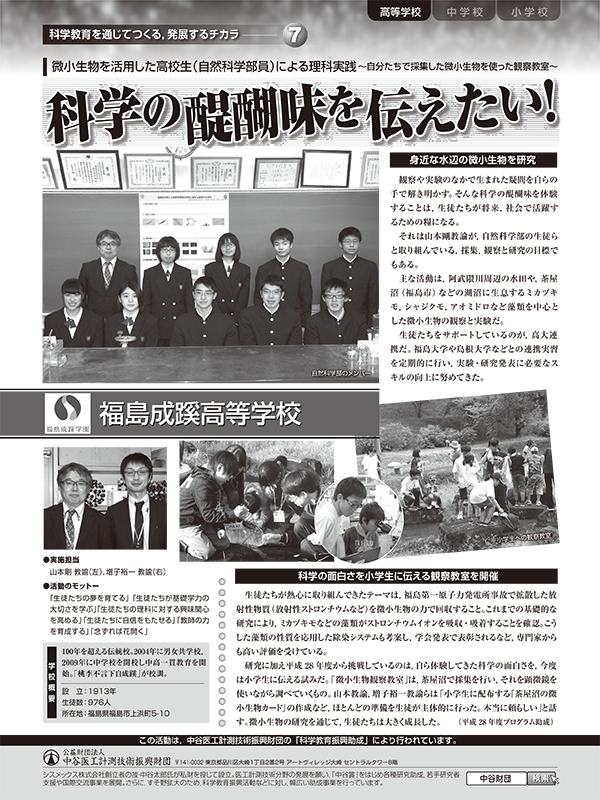

『科学の醍醐味を伝えたい!』

福島成蹊高等学校

観察や実験のなかで生まれた疑問を自らの手で解き明かす。そんな科学の醍醐味を体験することは、生徒たちが将来、社会で活躍するための糧になる。それは山本剛教諭が、自然科学部の生徒らと取り組んでいる、採集、観察と研究の目標でもある。

-

科学教育

『 「たつのの自然」を後輩たちに伝える 』

たつの市立揖保川中学校

たつの市は山から海まで自然に恵まれた地域だ。さらに、近隣には、大型放射光施設「SPring-8」や工業団地を有する「播磨化学公園都市」があり、たつの市は市をあげて理科教育を推進している。

-

科学教育

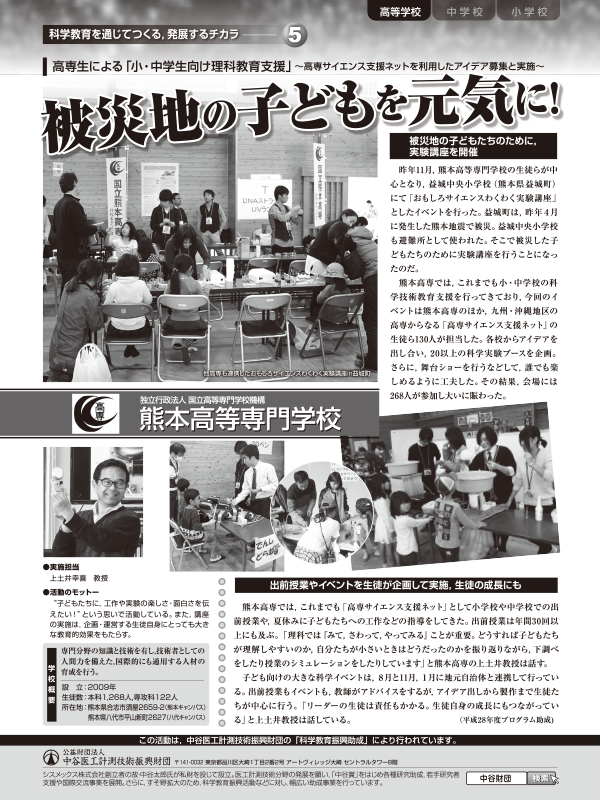

『 被災地の子どもを元気に! 』

熊本高等専門学校

昨年11月、熊本高等専門学校の生徒らが中心となり、益城中央小学校(熊本県益城町)にて「おもしろサイエンスわくわく実験講座」としたイベントを行った。

-

科学教育

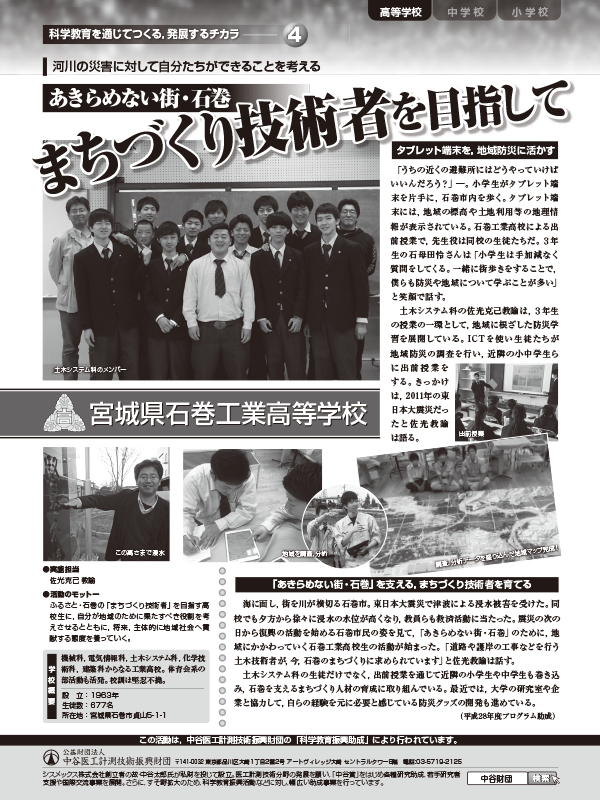

『 まちづくり技術者を目指して 』

宮城県石巻工業高等学校

「うちの近くの避難所にはどうやっていけばいいんだろう?」小学生がタブレット端末を片手に、石巻市内を歩く。タブレット端末には、地域の標高や土地利用等の地理情報が表示されている。石巻工業高校による出前授業で、先生役は同校の生徒たちだ。

-

科学教育

『 海から環境問題を考える! 』

台東区立 忍岡小学校

「海水に息を吹き込んで、BTB液を加えるとどうなるかな?」「青色が緑色になった!」土曜の午後、東京大学理学部の一室で、10数人の小中学生の生徒たちが地球温暖化やサンゴ礁について、東大の茅根創教授の授業を受けていた。海水の酸性化の実験や、サンゴの観察などに取り組んだ。参加したのは、台東区立忍岡小学校の科学クラブ児童と台東区立上野中学校科学クラブの生徒たちだ。